2025年 7月号「OFF-JT 館外研修で得るもの」

籾山 勝人

組織内でスタッフの知識、技術等のスキルアップを行う研修をOJT(On The Job Training)。普段の仕事から学び、そこの組織風土を形作り組織運営を持続するために日々トレーニングを積んでいきます。

一方、Off―JT(Off The Job Training)は、職場以外で行われる研修、セミナーを受けて自身が務める職場でトレーニングを受けた内容や人間関係を生かし、職場内に新しい風を吹き込むため、多くの企業や自治体が取り入れている。厚生労働省の能力開発基本調査(註1)によると73.8%の事業所が自己啓発のためにOFF-JTを重要視し教育のひとつとして取り入れている。

さて、ゆめプラ等の劇場界隈も令和7年度が始まり数か月の6月、7月は研修会、セミナーが各地で開かれ、館内スタッフも外に出かけることが多くなった。劇場関係に特化しいくつか列挙してみると、4月に愛知県公立文化施設協議会主催の総会セミナーでは、2016年の熊本地震の体験者から劇場職員の行動スキル、地震後の会館が取るべき行動を学んだ。6月は全国公立文化施設協会主催で「全国公文協人材育成事業新任館長等研修」を4月に新たに劇場・音楽堂等の新任館長に向けて研修会が行われた。小職ながら「施設管理のノウハウと舞台技術者のスピリット」と題して全国52名の新任館長の前でお話ししたが、どのように感じただろう。また、先の愛知県公立文化施設協議会主催の「愛公文セミナー」に4月配属のゆめプラ職員が参加し、県内の会館職員と交流しながら会館の法的基盤や役割、施設サービスと舞台技術の基礎を学んだ。愛公文セミナーは年3回行われるので、参加後のビフォーアフターに期待したい。

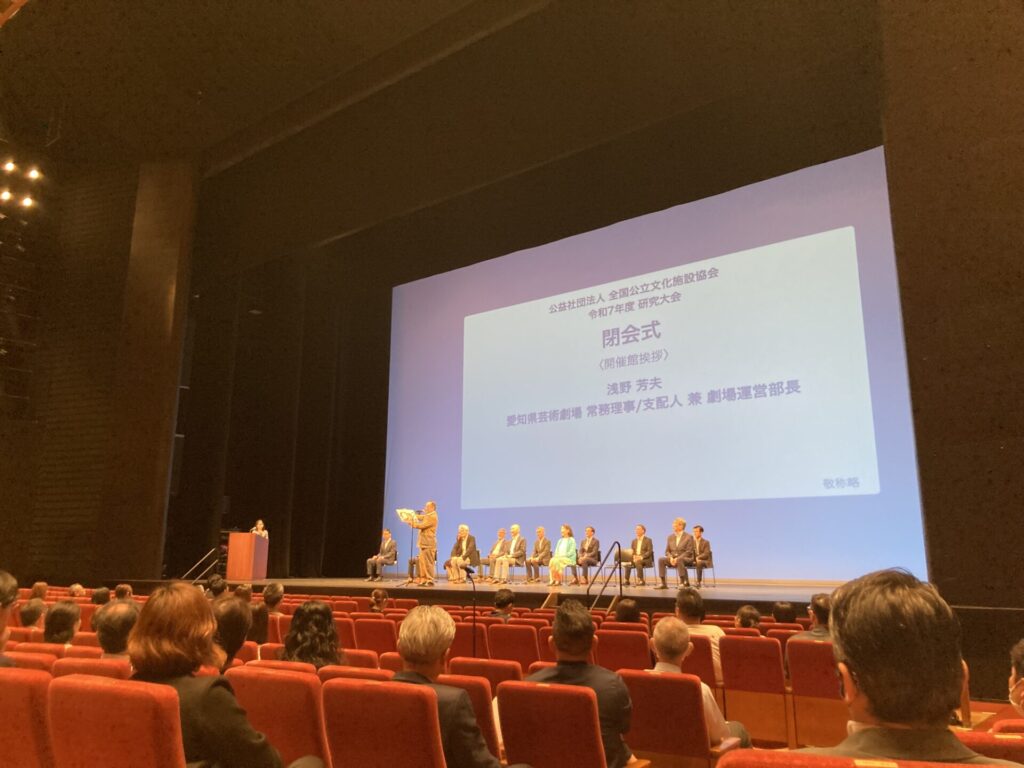

全国公立文化施設協会に全国の劇場・音楽堂等1400館ほどが所属している。各都道府県を巡回し総会、研修会を開催しているが、今年は愛知県開催ということもあり、東海圏を軸に全国の会館職員が集い、交流、研究事例を学んだ。新しい発見は、劇場制作の公演レシピを公開していくプロジェクトが進行していることだった。

アートマネジメントの必要論(註2)が劇場界隈で叫ばれ33年ほど経ち劇場は自主事業と称する会館独自の舞台芸術を地域に提供してきたが、地域により進む会館、後退する会館が明確になっている現実もある。それを劇場間連携で舞台公演等に関する制作スキルを「公演レシピ」として広く役立ってもらう取り組みの一例。全国組織の団体に総務省の外郭団体一般社団法人地域創造がある。こちらも毎年2回劇場職員を対象に「ステージラボ」と称する4日間のOFF-JT研修を行っている。今年は長野県茅野市にある茅野市民館が会場。そこにも2年目のスタッフが参加した(7/1-4)。何を持ち帰ってくれるのか楽しみである。

研修会等に参加すれば大小の学びや発見に出会えるのが、「OFF-JT」の利点である。

過日(7/5)にまたまた小職ながら安城市で行われたアートマネジメント講座「アートマネジメントの必要性~市民と芸術の必要性~」と題した講義を行った。学生から人生経験豊かな諸氏が参加し熱心に学ばれていた。リカレント、リスキリング、生涯学習、いろんな言葉が飛び交う教育実践。OFF-JTも最終的には自分自身に帰る学び場なのかもしれない。

来年2月は学びの一つとして「世界劇場会議劇場フォーラムinたけとよ」が、ゆめたろうプラザを会場に開催される。行政とNPOたけとよの協働、文化芸術への地域住民参画が一部テーマ(予定)になりそうだ。これを機にゆめプラの軌跡を学んでみるのも良いのでは・・。

註1 出典:厚生労働省令和6年度能力開発基本調査

註2 出典:全国公立文化施設協会 第1回アートマネジメント研修会(1992年)