2025年 10月号「ゆめプラにイルカはいるか」

籾山 勝人

「コンセッション事業」、一般的に馴染みのないワードである。

文部科学省によれば、ゆめプラのような文教施設に導入された例がなく、導入への手引き書なるものがホームページ上で見られる。

ではどのような事業なのか。

「コンセッション事業とは、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の 所有権を公共が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する事業方式をいう。(平成23年PFI法改正により導入)」

「公共が所有する公共施設等について、民間事業者による安定的で自由度の高い運営を可能とし、利用者ニーズを反映した質の高いサービスの提供を目的とする。」とある。

国内の公立文化施設2200館で初の導入となる発表が愛知県から9月24日にあった。愛知芸術文化センターの建物管理及び芸術劇場の運営(以下「愛知県芸術劇場等運営等事業」という。)について、公共施設等運営権(コンセッション)方式を導入するもので、優先交渉権者は「愛知県芸術劇場等運営等事業 中日アライアンスグループ」中日新聞社を代表にジョイント企業で構成され準備期間を経て2027年4月から運営を開始する。

管理も事業も民間企業に委託するのだが、気になるのはこれまで培った愛知県文化振興事業団が取り組んできた事業の今後の行方である。県内の小学生・中学生・高校生の子どもたちがオペラ等の芸術体験するため自主事業に招待を続けてきた「劇場と子ども7万人プロジェクト」。海外の芸術団体を招聘し県内の公立劇場と連携した公演事業「愛知県芸術劇場ファミリー・プログラム」。これらは愛知県内の子どもの芸術体験格差を少しでも減らし誰もが文化芸術にアクセスできる公共事業のミッション(使命)のひとつである。

ゆめたろうプラザもアウトリーチ事業を含め、子どもの芸術体験公演や講座を定期的におこなっている。武豊町民にとっては当たり前のように思われるが、県内54の自治体全てで子どもプログラムが展開されているわけではない。子どもの時から多様な体験をすることで非認知能力を伸ばすことが実証されてきた。

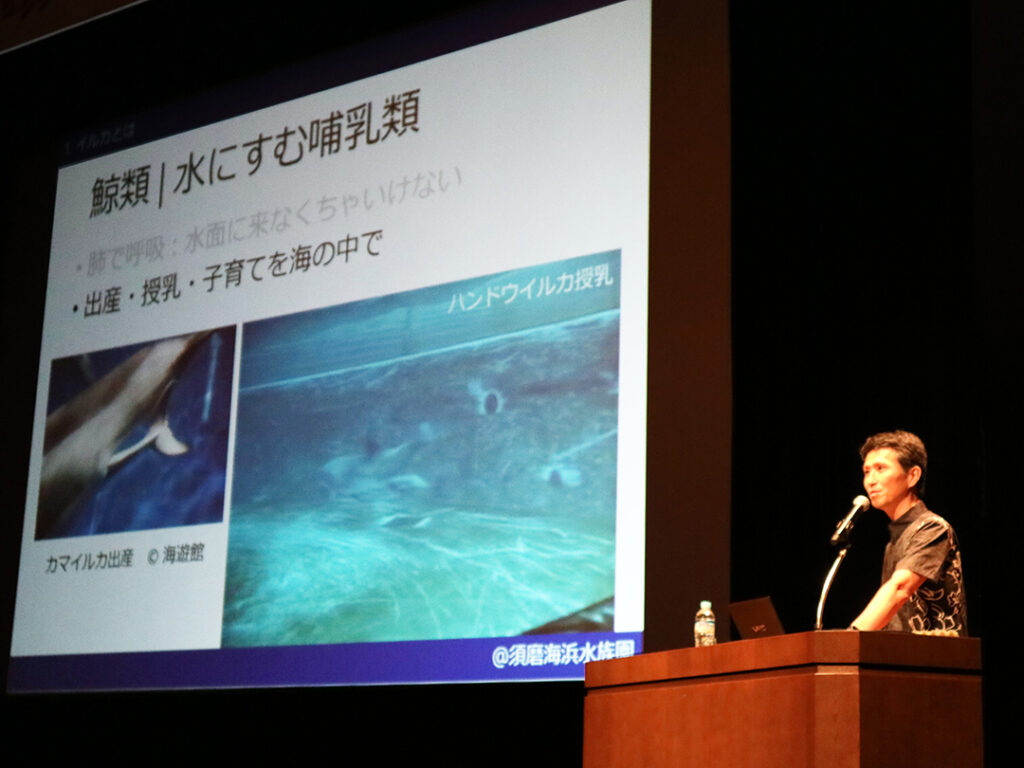

先日開催された「イルカは何を伝えあっているのか?~不思議なイルカのコミュニケーション」の三重大学森坂博士による講演会での出来事。

客席で見ていたのだが、講演後の質問コーナーに手を挙げる子どもが多かったこと。600席のホールで大人でも躊躇する質疑だが、武豊町の子どもたちは非認知能力(コミュニケーション力)に長けていると感心しきり。

ゆめプラが20年間、子どもプログラム、アウトリーチ活動を続けてきた成果ではないかと思われる。

子どもだけでなく大人の行動にも注目してみた。

朝から舞台仕込みのため、照明や音響、舞台上の設えをする。この日はそれに加えて、映像配信のために多くのゆめプラスタッフがコミュニケーションを取りながら動いていた。

森坂先生によると哺乳類のイルカは、ヒトと同様にコミュニケーションを取りながら行動し、自身が発する鳴き声に1秒以内の反応がないと泣き続けるとか。

愛知芸術文化センターや愛知県芸術劇場の運営も、県文化振興事業団とコミュニケーションを取り、子どものためのプログラムを充実させて54の自治体に文化芸術体験が後押しされることを願っている。

ゆめたろうプラザ上半期に開催した子どもが参加できるプログラム

- エレキギター&エレキベース体験教室

- サイエンスレクチャー「イルカは何を伝えあっているのか?」

- レクチャー公演「狂言で笑おう~真夏のお豆腐狂言会~」

- 武豊町絵画展「オリジナルビニール傘を作ろう」

- 現代アートの鑑賞事業「pook さくをみつける」

- 愛知県芸術劇場ファミリー・プログラム「CLUB ORIGAMI」

- モデルロケット製作教室&打ち上げ大会「大空杯」

- ゴム銃製作教室&協議会

- レゴロボット製作教室

- 話し方講座 声・滑舌編

- 石膏デッサン体験教室

- ガムテープで君だけのダンボールコスチュームをつくろう!with魔界帝王デスカイザー

- サイエンストーク「カーボンブラックのブラックパワー」

- チャレンジ企画 ペーパープレーンを作って空高く飛ばそう

- アフレコ体験講座

- スイングバンドタケトヨ BIG BAND JAZZコンサート「LOVE」

- 小学校アウトリーチ事業 「寛容なる響き 心の琴線にふれる深き音色」

- 星空観察会